지난 3월 24일 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)이 시행됐지만, 정작 국내 암호화폐 시장은 혼란 그 자체다. 지난해 개정안 통과로 속칭 코인판이 아닌 암호화폐 시장이나 산업 육성을 기대했지만, 현실은 오는 9월 거래소 멸망전을 찍을 모양새다.

특히 법을 시행한 지 한 달이 넘었음에도 갈피를 잡지 못하는 정부, 여론에 떠밀려 가스라이팅을 시도하는 정치권, 제도권 진입을 요구하는 투자자, 치열한 생존 게임이 진행 중인 거래소 업계 등 현실은 특금법 하나로 관리하기에 역부족이다.

하지만 특금법 자체가 제도권 진입이 아닌 범죄 예방을 위한 자금세탁 방지에 초점이 맞춰진 법의 취지를 떠올린다면 혼란보다 시장의 자정 작용이 작동하고 있다는 의견도 나온다.

혼란 그 자체인 국내 암호화폐 시장의 현주소 '19·4·2·0'를 살펴보기로 했다.

▲ 실명 계좌 심사를 받을 수 있는 ISMS 인증 사업자 19곳

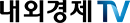

국내 암호화폐 거래소가 생존하기 위한 첫 번째 단계가 ISMS 인증번호다. 이 번호만 있다면 최악의 경우 실명계좌를 포기하는 가정 하에 ISMS 인증번호만 있어도 영업은 가능하다. 단지 원화마켓 수수료를 포기한다면 무늬만 거래소로 전락할 가능성이 크다.

3일 KISA에 따르면 2018년 10월 17일에 ISMS 인증 번호를 획득한 고팍스를 시작으로 지난달 21일 코인빗까지 총 19곳(거래소 18곳, 지갑 서비스 업체 1곳)이 특금법 시행 전후로 확정된 가상자산 사업자다.

기존 ISMS 인증 번호를 획득한 거래소 중에서 고팍스, 업비트, 코빗, 빗썸, 코인원 등 5곳의 거래소는 올해 3분기부터 거래소 전용 ISMS 인증 심사를 앞두고 있다. 특히 신고 수리 마감일 '9월 24일'을 기준으로 ISMS 인증서라도 접수해야 90일의 심사를 진행할 때 최소한 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 마켓을 살릴 수 있다.

KISA가 밝힌 ISMS 인증 심사기간은 최대 6개월이다. 코로나19 여파를 감안하더라도 업체의 방역 지침에 따라 큰 문제가 발생하지 않는다면 병원이나 학교, 기관 등처럼 동일한 기준으로 심사한다.

문제는 9월 24일 이전에 ISMS 인증심사를 받더라도 최소한 6월 전후로 일련번호를 획득해야만 실명계좌 발급을 위한 심사 기간을 확보할 수 있다. 예년과 달라진 분위기 탓에 금융권은 기존 거래소 외에 실명계좌를 발급하지 않은 것이라는 예측이 나오고 있지만, 현재 국내에서 영업 중인 거래소는 ISMS 인증 심사를 받기 위해 총력을 기울이고 있다.

특히 3월 24일 이전에 영업을 시작한 거래소는 기존 거래소와 동일한 유예 기간을 받았지만, 자칫 기존 사업자 특혜 논란과 면죄부를 부여했다는 여론에 떠밀려 이들의 ISMS 인증 심사는 제 때 진행되지 못할 것이라는 이야기도 나온다.

▲ 실명계좌가 발급된 거래소 4곳

2021년 4월 기준 벌집 계좌 대신 실명계좌를 발급받아 영업 중인 곳은 NH농협은행(빗썸과 코인원), 케이뱅크(업비트), 신한은행(코빗) 등 단 4곳에 불과하다. 이들조차 실명계좌 발급 심사를 준비 중인 거래소보다 상대적으로 안전할 뿐 절대적으로 생존이 보장된 분위기는 아니다.

불과 한 달 사이에 빗썸과 업비트, 코인원 등에서 터진 일련의 사고는 실명계좌 사용을 위한 재계약에 악재가 될 수 있기 때문이다. 해외 거래소처럼 공격을 받아 지갑에 보관된 암호화폐가 유출된 것은 아니지만, 도지코인(DOGE)과 아로와나 토큰(ARW) 사태가 보여준 현상은 거래소의 안전한 거래보다 '돈벌이'에 급급하다는 인상을 심어줬다.

지난해 3월 국민의 공분을 자아냈던 n번방 사태로 알려진 모네로(XMR)와 다크코인에 비해 오히려 국내 암호화폐의 실상이 알려지며, 실명계좌 발급과 재계약을 진행할 때 영향을 미칠 가능성이 크다.

실명계좌 발급이 유력한 고팍스와 지닥 측은 현재까지 공식적인 입장을 내놓지 않고 있다. 과거 일부 거래소가 실명계좌 발급이 확정된 상황에서 전면 백지화된 사례가 존재하는 탓에 이들도 확실한 일정이 나오기 전까지 침묵으로 일관한다.

특히 SNS와 블로그, 유튜브 등을 중심으로 심사 완료가 아닌 준비 중으로 일관하는 거래소의 바이럴 마케팅도 독이 될 가능성이 크다. KISA 측은 ISMS 인증번호를 확인할 수 있는 현황 페이지가 아닌 소위 여론전으로 일관하는 일부 거래소에 대해 불편한 기색을 내비치고 있다.

정보통신망법에 명시된 허위 홍보나 인증 표시를 위반하지 않았다면 문제가 없다. 다만 ISMS 인증과 관련해 KISA는 인증기관일 뿐 실제는 과기부가 관리하고 있어, 실명계좌 발급을 위한 선을 넘는 언론 플레이도 이전보다 심해져 '심사'에 독이 된다는 지적이다.

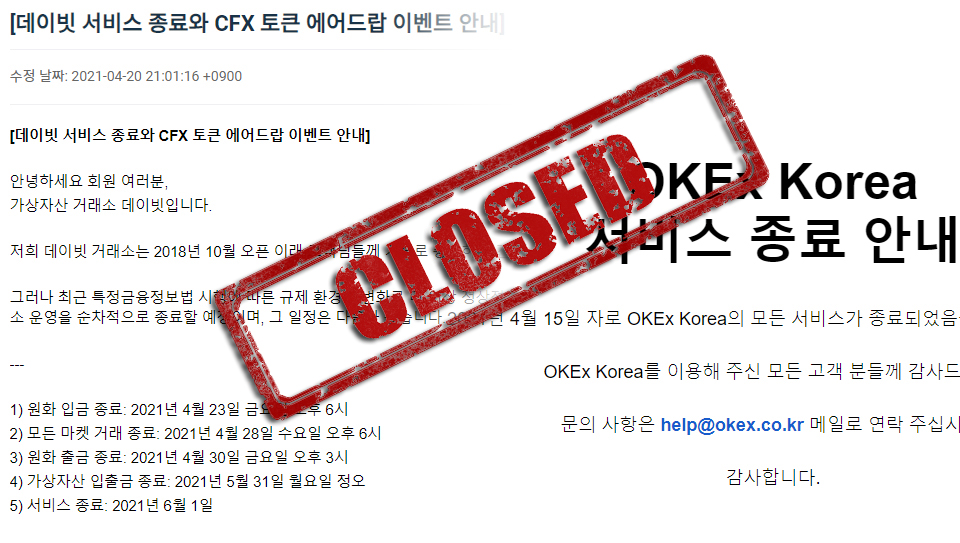

▲ 특금법 시행 후 폐업한 거래소 2곳, 오케이이엑스코리아와 데이빗

특금법 시행 이후 폐업한 거래소는 현재까지 두 곳에 불과하지만, 9월이 되기 전에 난립하는 거래소는 기획 파산을 가장한 먹튀로 없어질 가능성이 커지고 있다.

지난해 3월 개정안 통과 전후로 비트릭스(2월 28일), 코블릭(3월 4일), 제트파이넥스(3월 31일), 넥시빅(4월 6일), 코인링크(4월 14일), 코인피닛(4월 30일), 유블렉스(6월 12일) 등이 폐업한 수에 비해 적지만, 연쇄 파산은 예고된 상황이다.

단지 수면 위로 올라오지 않았을 뿐 ISMS 인증과 실명계좌 발급이 물리적으로 불가능한 거래소는 마지막 발악처럼 파행 영업도 증가할 것으로 예상된다. 입금만 될 뿐 출금이 되지 않는 출금 이슈와 몇 번의 출금을 통해 인지도를 쌓아 나중에 출금을 거부하고 먹튀하는 거래소의 위험성도 커지고 있다.

특히 원화 마켓을 열어두고 코인마켓캡에 등재되지 않는 잡코인이라 불리는 동전 위주로 상장, 투자자들을 농락할 가능성도 있어 주의가 요구된다. 이미 법 시행 이후에 ISMS 인증심사와 사이트 점검, 리뉴얼이라는 명목으로 홈페이지를 닫아놓고 파행 운영으로 일관하는 거래소가 있지만, 특금법으로 규제할 방법은 9월 24일 서류 접수 마감 외에는 없다.

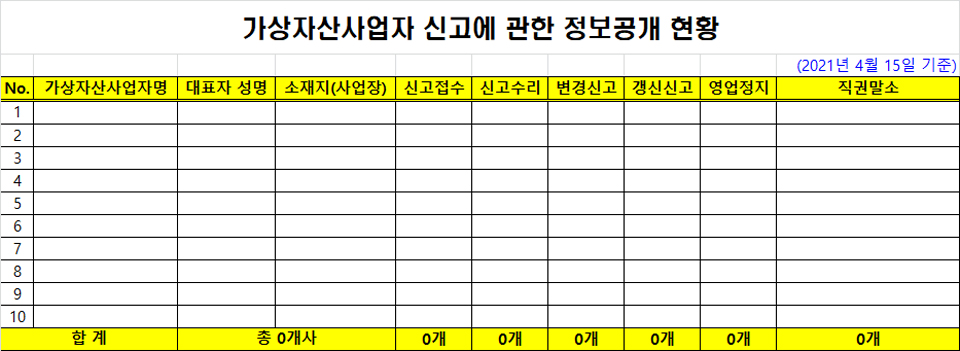

▲ 가상자산사업자 신고 현황 0

금융정보분석원(FIU)에 따르면 4월 15일 기준 거래소와 지갑 서비스 업체를 포함한 가상자산사업자 중에서 신고 서류를 접수한 곳은 단 한 곳도 없다.

법 시행 전에 심사를 거쳐 영업하는 거래소가 아니라 실질적으로 허가제로 전환된 거래소 윤곽은 늦어도 2022년 1월 1일이다. 그 이유는 기존 사업자에 한해 3월 24일부터 6개월의 유예기간을 둬 9월 24일까지 서류 접수를 하고, 다시 금융정보분석원은 금융위원회에 관련 서류를 보내서 최대 90일까지 심사를 진행하기 때문이다.

그래서 3월 24일부터 12월 31일까지 법률 공백이 발생, 거래소와 관련된 사건사고가 9개월에 걸쳐 터질 것이라는 우려의 목소리도 커지고 있다.

이에 대해 금융정보분석원 측은 실명 계좌 발급 심사를 위해 6개월의 유예 기간이 존재하며, 이 기간이 특혜나 면죄부가 되지 않도록 할 것이라는 설명과 함께 5월 20일부터 특금법의 부칙이 적용돼 공백은 없을 것이라고 강조한다.

그럼에도 기존 실명계좌가 발급된 거래소부터 신고 수리를 접수했어야 한다는 의견과 가이드라인이 분명하지 않아 망설였을 것이라는 의견이 팽팽하게 맞서고 있다.

신고를 위한 서류 중에서 현재 거래 중인 가상자산 리스트가 있지만, 오히려 법 시행 이후에도 상장을 계속 진행해 추가할 프로젝트가 존재했다는 점도 보완 사항으로 꼽힌다. 특히 주요 거래소는 상장 폐지보다 상장을 공격적으로 진행해 원화 마켓 수수료에 열을 올리며 '특금법 신고보다 돈벌이가 중요했다'는 의견도 지배적이다.

최초로 신고한 거래소가 있었다면 서류 보완에 필요한 항목과 기간을 확보해 선례가 될 수도 있을 것이라는 인식보다 먼저 맞는 매로 인식, 신고를 꺼린 거래소에 경각심을 심어줘야 한다는 지적이 나오는 이유다.

정리하면 특금법 시행 이후에 예년과 달라진 국내 암호화폐 시장은 가격이 치솟으면서 불타오르는 시장으로 변질됐다. 특금법의 공백이라는 의견과 함께 현 상황이 9월에 벌어질 거래소 멸망전의 신호라고 받아들이는 이들도 있다.