| 내외경제TV=정동진 기자 | 인도네시아의 상징이자 신화에 등장하는 새들의 왕 가루다(Garuda). 신성한 존재 가루다는 인도네시아 중앙은행(Bank Indonesia)이 주도하는 디지털 루피아(IDR)를 위해 프로젝트 가루다(Project Garuda)로 2022년 11월부터 이름을 알리기 시작했다.

이전까지 인도네시아를 나타내는 존재였지만, 앞서 다른 국가가 앞다퉈 CBDC 정책과 규제를 정비하는 가운데 인도네시아의 프로젝트 가루다는 남다른 면이 존재한다.

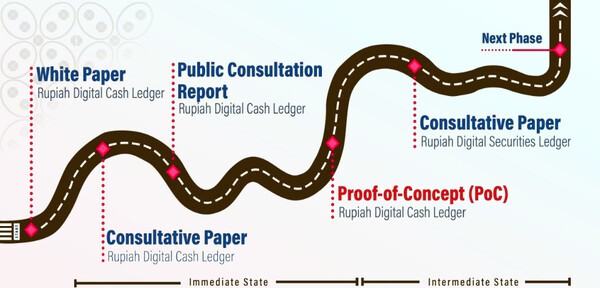

지금까지 싱가포르의 프로젝트 가디언, 홍콩의 프로젝트 앙상블, 호주의 프로젝트 아카시아 등과 달리 기술 검증보다는 CBDC의 정의와 범위, 관계 법령 등 개념 증명(POC, Proof of Concept)에 무려 2년을 할애했다.

그만큼 디지털 루피아가 루피아를 서로 보완하는 대체재로, 다른 국가와 달리 개념 증명 단계에 집중한 이력이 이채롭다.

게임업계가 신작 출시를 앞두고 진행하는 클로즈 베타테스트, 오픈 베타테스트, 상용화 서비스 등 일련의 과정처럼 CBDC도 개념 증명, 파일럿 테스트, 프로토타입, 상용화 등을 진행한다.

하지만 인도네시아는 2022년 11월부터 2024년 12월 13일 POC 리포트 공개 전까지 2년 넘도록 디지털 루피아의 개념에 대해 논의한 점이 이색적이다.

방법론에 집중한 디지털 루피아

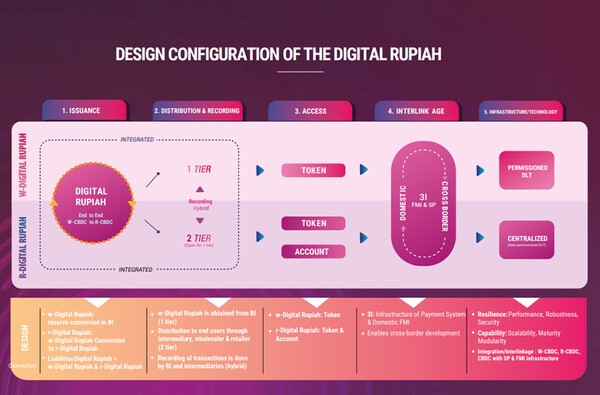

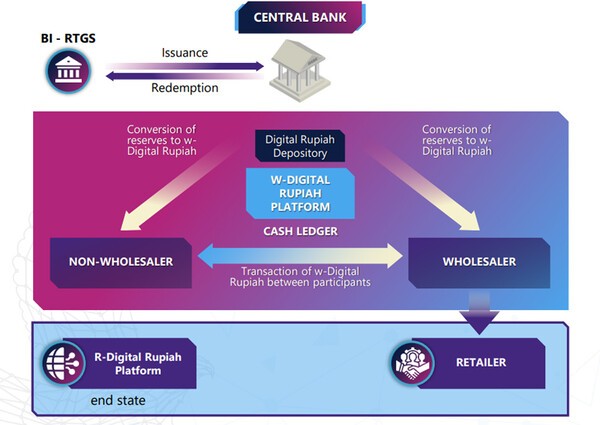

프로젝트 가루다는 인도네시아 중앙은행이 2022년 11월부터 개념 증명을 논의, 인도네시아와 국제 거래에 사용할 수 있도록 기관용 CBDC와 소매용 CBDC를 분산원장 기술로 도입하기 위함이다.

당연히 현금 사용 감소에 따른 대체 결제 수단(QR, 페이)이 존재, CBDC의 범위를 개인까지 확대하기 위해 다른 국가보다 개념 증명에 공을 들였다.

이전부터 내외경제TV는 업비트 APAC 소속의 업비트 인도네시아를 기준으로 현지 암호화폐 시장을 관찰했다. 일본과 마찬가지로 화이트 리스트 코인이 존재, 이들만 거래할 수 있는 폐쇄적인 상장 방식이었음에도 리스트를 추가, 현재 프로젝트 1,342종이 화이트 리스트 코인으로 분류된다.

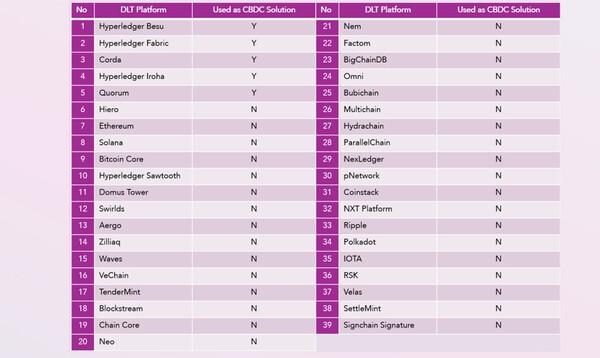

화이트 리스트 코인을 언급한 이유는 인도네시아 중앙은행이 DLT 플랫폼 후보를 39개를 1차 대상으로 선정, 이후 최종 5개로 압축했다. 예를 들면, 후보군에는 이더리움이나 솔라나(SOL), 폴카닷(DOT), 리스크(LSK) 등도 이른바 네임드 레이어1도 물망에 올랐지만, 정작 선정되지 못했다.

그 결과 인도네시아 중앙은행은 ▲하이퍼레저 베수(Hyperledger Besu) ▲하이퍼레저 페브릭(Hyperledger Fabric) ▲코르다(Corda) ▲하이퍼레저 이로하(Hyperledger Iroha) ▲쿼럼(Quorum) 등 5개 솔루션을 디지털 루피아 구현에 필요한 DLT 플랫폼으로 좁혔다.

이들의 공통점은 싱가포르의 프로젝트 우빈, 일본의 프로젝트 스텔라 등 다른 국가의 CBDC POC에 참여한 솔루션이라는 점이다. 앞으로 우빈과 스텔라처럼 다른 국가에서 진행했던 CBDC 프로젝트를 소개할 예정이므로 이번 편은 생략한다.

W-디지털 루피아(W-DIGITAL RUPIAH)

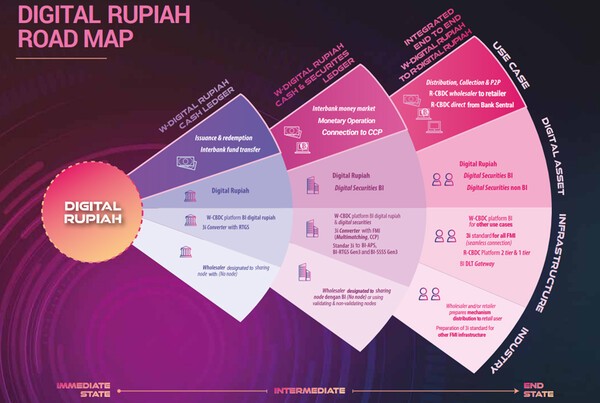

디지털 루피아의 POC는 크게 ▲IMMEDIATE STATE ▲INTERMEDIATE ▲END STATE 순서로 시작과 중간, 최종 단계로 구성된다.

쉽게 말해서 기관 CBDC에서 소매 CBDC로, 이 두 개를 토대로 국가 간 CBDC 표준화도 참여하는 단계까지 준비했다. 싱가포르나 홍콩도 자국 내에서 디지털 화폐의 실험을 종료한 이후 다른 국가와 연동하는 프로젝트 던바나 프로젝트 엠브릿지 등이 대표적인 예다.

국내외 암호화폐 거래소 업계가 트래블 룰을 채택했지만, 특정 기업의 솔루션끼리 연동되지 않는 탓에 얼라이언스 개념이 존재한다.

이러한 연유로 호환되지 않으면 일종의 장벽이 존재, 트래블 룰만 채택했을 뿐 정작 중요한 표준화가 늦춰져 틈이 생긴 것과 비슷하다. 그래서 프로젝트 가루다는 CBDC 표준화까지 참여할 수 있는 인도네시아 당국의 계획이라는 관측도 나온다.

2022년 11월 백서 형태로 공개된 인도네시아 중앙은행의 프로젝트 가루다는 이미 참여 중인 프로젝트 엠브릿지를 통해 케이스 스터디까지 병행했다. 홍콩과 태국 등이 참여한 CBDC에 홍콩 달러와 바트처럼 법정 화폐가 다르지만, 그들이 채택한 솔루션으로 디지털 루피아의 개념을 설정한 셈이다.

디지털 루피아를 기관용 CBDC로 정의, 인도네시아 중앙은행은 이를 두고 'W-DIGITAL RUPIAH'로 명명했다. 앞서 언급한 시작 단계는 2023년 7월부터 2024년 8월까지 총 1년 2개월 동안 개념을 구체화, 관계 기관과 기업의 피드백을 수집했다.

인도네시아 중앙은행은 'W-디지털 루피아' 설계 단계에서 35개의 질문 목록을 작성했다. 이 때부터 국내외 암호화폐 업계에서 사용하는 DLT를 위해 퍼미션드와 퍼미션리스, 즉 허가와 무허가를 프라이빗과 퍼블릭 블록체인과 다른 관점으로 접근했다.

특히 CBDC 설계 단계에서 정보 수집에 따른 개인정보 보호, 사이버 공격 등에 대한 유지와 보수 단계에서 발생할 수 있는 이벤트에 대한 고민도 병행했다. 퍼미션드 방식이 특정 시점에서 거래량 폭주에 따른 네트워크 정체된다면 제한된 조건(참여 기업과 기관, 개인)의 강점을 살릴 수 없기 때문이다.

퍼미션리스는 법정 화폐와 연동되는 디지털 화폐 유통의 위협 요인이 될 것으로 예상하지만, 퍼미션드가 CBDC에 최적일 뿐 완벽하다고 단언할 수 없는 탓에 모순이 발생한다. 또 디지털 루피아를 주고받는 이들의 정보 수집 범위와 대상을 고려, 향후 리테일 CBDC에서 개인정보 보호 이슈가 불거질 가능성도 제기됐다.

신중론 앞세운 디지털 루피아

인도네시아 중앙은행은 R3의 Corda와 칼레이도(Kaleido)의 하이퍼레저 베수(Hyperledger Besu)를 디지털 루피아 발행을 시험보다 개념 증명 단계에서 테스트 목적으로 사용했다. 그래서 다른 국가와 비교해 참여 기업과 테스트 규모를 확인할 수 있는 정보가 제한적이며, 특정 기업이 참여했다는 보도자료나 기사조차 없다.

지난해 12월 13일에 공개된 최종 보고서에 언급된 55개의 시나리오는 구체적으로 명시되지 않았다. 이미 정해둔 테스트 항목에 누가 어떻게 참여했는지에 따라 디지털 루피아의 미래를 엿볼 수 있음에도 개념 증명을 마무리했다는 의견 외에는 제한적이었다.

예를 들면, 디지털 루피아를 천 개 발행하고, 중앙은행 외에 다른 은행도 실시간으로 발행하는 네트워크 부하 테스트다. 은행끼리 100개 단위로 주고받거나 중앙은행으로 500개 단위로 상환하는 등은 사전에 약속한 제한된 환경에서 테스트했지만, 순수하게 개념을 증명한 수준에 불과하다.

현재 프로젝트 가루다는 이론을 실험으로 증명한 단계에 머물러 있다. 자국에서 특정 사업자만 참여할 수 있는 시작 단계와 달리 리테일 CBDC와 국가끼리 주고받는 결제는 변수가 많다.

그래서 프로젝트 추진에 속도를 낼 수 있는 외부 기관과 기업, 프로젝트 팀이 다수 참여해야 법제와 기술 등 다양한 의견을 반영해야 한다.

그럼에도 인도네시아는 POC 단계에서 보안과 개인정보 보호라는 현실적인 문제를 제시해 시사하는 바가 크다. 이에 비해 국내는 POC 논의보다 파일럿 테스트에 집중, 디지털 화폐 개혁의 사회적인 약속과 공감대 형성 그리고 의견 수집이 절실한 시점이다.