| 내외경제TV=정동진 기자 | 호주의 국화(國花)는 아카시아다. 현재 호주 금융당국이 힘을 합쳐 진행 중인 CBDC는 프로젝트 아카시아로 명명됐다. 이를 토대로 5년 전 호주 CBDC의 씨앗을 뿌린 이후 프로젝트 아카시아를 진행하면서 CBDC의 꽃을 피우기 위한 호주를 따라 가본다.

기사에 언급된 금융 당국은 다음과 같으며, 직역보다 금융위원회의 '주요국가 금융감독기관' 표기법을 따른다. 특히 DFCRC는 10년간 1억 8천만 호주 달러(한화 1625억 원)를 투입해 산업, 학계, 연구기관 등이 금융 선진화를 위한 프로젝트 진행 중이며, 이 중에서 호주 중앙은행은 DFCRC와 CBDC를 국가사업으로 추진 중이라는 점에서 의미가 있다.

호주 금융당국(프로젝트 아카시아 구성원)

- 호주 중앙은행(RBA, Reserve Bank of Australia)

- 호주 디지털금융협동연구센터(DFCRC, Digital Finance Cooperative Research Centre)

- 호주 증권투자위원회(ASIC, The Australian Securities and Investments Commission)

- 호주 건전성 감독청(APRA, Australian Prudential Regulation Authority)

- 호주 재무부(Treasury)

코로나19 유행과 현금 사용 감소로 CBDC 연구 시작

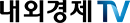

프로젝트 아카시아의 전신을 따라가면 2020년 9월 17일에 공개된 리테일 CBDC 보고서에서 시작한다. 당시 코로나 19 유행에 따른 비대면 생활 방식과 현금 사용 감소에 따른 디지털 통화 발행의 필요성이 제기된 순간부터 CBDC의 고민은 시작됐다.

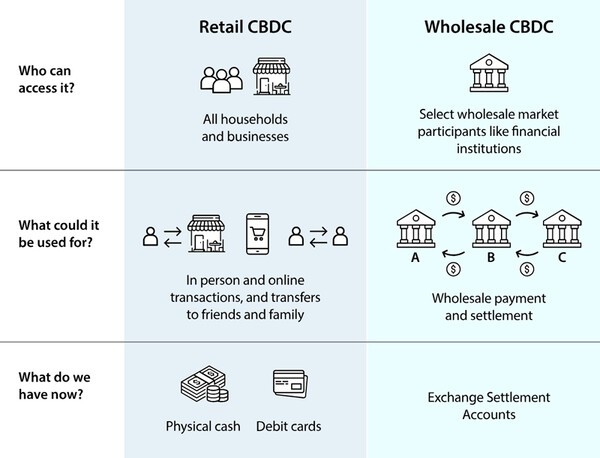

그래서 호주 중앙은행은 프로젝트 아톰과 프로젝트 만달라에 참여한 이후 이전과 달라진 금융 환경에 따라 호주 달러의 경쟁력을 갖출 수 있는 국가 단위 사업을 준비한다. 그 결과 호주 CBDC 파일럿(Australian CBDC Pilot)이라 불리는 전자 호주 달러(eAUD)의 백서를 2022년 9월에 공개, CBDC의 정의와 개념에 대해 참여 기업과 방식을 수렴한다.

백서에 따르면 파일럿 CBDC를 eAUD로 정의하고, 1센트 단위까지 세분화해서 테스트를 진행한다. 앞서 호주 중앙은행과 DFCRC가 주도한 프로젝트 아톰과 달리 각종 제안을 접수, 의미 있는 아이템을 별도로 선정해 테스트를 진행했다.

당시 테스트 항목과 기업은 비공개였지만, 2023년 8월 23일 파일럿 CBDC의 연구 보고서가 공개되면서 110개 중에서 16개 항목을 선정했다는 사실이 밝혀졌다. 또 보고서에 이더리움과 퍼미션리스(permissionless) 등 국내외 암호화폐 업계 용어가 등장, 그저 보여주기 테스트가 아니었음을 증명한다.

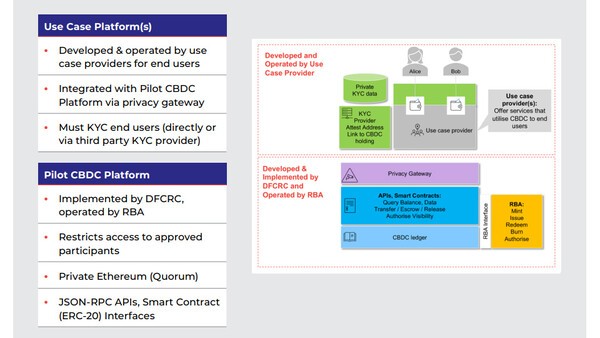

'Australian CBDC Pilot for Digital Finance Innovation'이라는 44페이지 분량의 보고서는 호주 중앙은행이 CBDC의 방향성을 위해 고민한 흔적을 엿볼 수 있는 소중한 자료다. 특히 블록체인의 상위 호환 버전으로 통하는 분산원장기술(DLT, Distributed ledger technology)을 활용, 파일럿 CBDC 플랫폼을 제한된 이만 사용할 수 있도록 이더리움 기반 퍼미션드(permissioned)로 범위를 좁혔다.

대표적인 예는 카이아(KAIA) 기반 네오핀(NPT)은 솔라나 기반 메이플라워(MAY)로 이름을 바꿨음에도 프로젝트 팀이 추구하는 방향은 허가(퍼미션드)된 디파이(Permissioned DeFi)다. 반면에 참여 조건을 없애 진입 장벽을 낮춘 개방형(퍼미션리스, Permissionless)은 카이아가 채택한 방식이다.

보통 국내외 암호화폐 업계에서 퍼블릭 블록체인의 개념과 배치되는 프라이빗 블록체인이 존재하지만, 호주 중앙은행은 사전에 허가받은 이들만 참여해 오류와 결점을 최소화하는 테스트의 일종인 링 펜스(ring-fence) 방식을 채택했다.

당연히 사전에 테스트에 참여할 수 있는 기업과 아이템을 사전에 선정한 퍼미션드 방식, 호주 달러를 CBDC로 발행할 때 리테일 CBDC까지 고려해 이더리움 기반 플랫폼까지 확장성을 감안해 테스트를 진행한 것으로 풀이된다.

앞서 언급한 프로젝트 아톰에 참여했을 때부터 호주 중앙은행이 CBDC 발행, DFCRC가 CBDC 개발과 유지 보수 등 관리감독으로 역할을 분담했다면 테스트 방식부터 이미 방향성을 결정했다고 볼 수 있는 대목이다.

발행과 유통을 구분한 CBDC 테스트

테스트 기간은 2023년 1월부터 4월까지 4개월에 걸쳐 16개 항목을 점검했다. 결론부터 말하면 리테일 CBDC보다 기관용 CBDC(wholesale CBDC)의 중요성을 파일럿 테스트 단계에서 파악했고, 이는 향후 프로젝트 아카시아의 참여 기업과 테스트 항목에 영향을 주게 된다.

파일럿 CBDC는 55만 호주 달러(한화 4억 9700만 원) 규모에 불과했지만, 이중 23만 5천 호주 달러(한화 2억 1200만 원)는 호주 뉴질랜드 은행 그룹(ANZ, Australia and New Zealand Banking Group)에 할당됐다.

그 이유는 호주 중앙은행의 CBDC는 고객 확인(KYC, Know Your Customer)과 고객 실사(CDD, Customer Due Diligence)를 모두 완료한 자격을 갖춘 이(기관, 기업, 개인)로 한정됐고, 그 외는 RBA 역할을 대신할 수 있는 또 다른 대체 기관이 필요했다.

일종의 연대보증 방식으로 ANZ가 AML의 책무를 지키는 사업자로, RBA와 ANZ의 역할 분담이 테스트 항목이었다.

그 결과 파일럿 테스트에 참여한 기업 8곳에 유일하게 CBDC를 배포한 곳이 ANZ다. KYC와 CDD가 없다면 누군가 이를 책임지고 대신해 줄 유통해 줄 업체가 필요했고, 이는 곧 RBA가 발행한 CBDC를 유통할 수 있는 자격을 갖춘 ANZ가 요청-확인-검수-전송 등으로 이어진 일련의 결제 과정을 진행할 수 있었던 셈이다.

그래서 ANZ의 계좌에 호주 달러를 입금한 이후에 ANZ는 RBA에 CBDC 발행을 요청하고, RBA는 내부 확인을 거쳐 ANZ의 계좌에 CBDC를 발행했다. 이에 따라 KYC를 진행할 수 없는 사업자에게 CBDC가 지급될 수 있었다.

예를 들면, 디지캐시는 DFCRC와 5, 10, 20, 50, 100 호주 달러 등 상대적으로 소액 CBDC를 ANZ에 구입, 개인을 대상으로 CBDC를 판매했다. 취지는 호주 달러 5달러를 CBDC로 보유한 개인과 이를 발행하고 유통한 RBA와 ANZ가 보증, 5달러어치의 CBDC를 구입한 개인의 소유권을 보장할 수 있는지 확인하는 절차였다.

이는 내가 산 CBDC의 금액이 발행과 유통 기록이 DLT에 보존되며, 분실이나 해킹 등의 금융 사고에 준하는 이벤트가 발생하면 ANZ가 책임지는 구조다. 당연히 디지캐시가 개인에게 판매한 CBDC는 디지캐시의 채무로 설정, RBA-ANZ-디지캐시로 이어지는 안전장치를 설계한 것으로 볼 수 있다.

헤데라와 스텔라루멘의 스테이블 코인도 활용

또한 국내외 암호화폐에 알려진 프로젝트 팀도 참여했는데 낫센트럴라이즈드(NotCentralised)는 욕실 리모델링 대금 결제를 헤데라(HBAR) 기반 스테이블 코인으로 진행했다. 특이하게 리모델링을 의뢰한 발주자와 이를 시공한 건설사의 대금 결제를 스테이블 코인과 연계된 CBDC로 테스트, 일종의 에스크로처럼 활용했다.

노바티(Novatti)는 자회사가 ANZ를 통해 사들인 CBDC를 스텔라루멘(XLM) 기반 스테이블 코인 eAUDD를 발행했다. 그래서 호주 달러로 eAUDD로 구입, 이를 다시 자선 단체가 발행한 NFT 구입에 사용하는 등 스테이블 코인의 담보를 CBDC로 설정, 법정화폐 담보 스테이블 코인의 신뢰성에 중점을 뒀다.

이 외에도 마스터카드는 CBDC로 이더리움 기반 NFT를 살 수 있는 항목을 테스트했다. CBDC로 NFT마켓에서 바로 구입하는 방식이 아닌 랩드(Wrapped) 개념을 적용, 퍼블릭 블록체인에서 안전하게 거래할 수 있는 환경을 조성했다.

예를 들면, 10 호주 달러를 CBDC로 보유한 개인이 NFT 마켓에서 이더리움 기반 랩드 CBDC(WCBDC) 토큰으로 발행된 자산으로 NFT를 구입한다. 구매자와 판매자의 지갑, NFT 마켓이 공개한 스마트 컨트랙트 주소 등이 사전에 공유된 덕분에 CBDC는 이더리움 네트워크에서 'ERC-20' 토큰으로 인정받은 셈이다.

외환 거래와 국가 간 기업의 대금 결제를 이더리움 생태계의 레이어2를 활용하는 일명 영식이형(ZK)을 적용하거나, CBDC와 유에스디코인(USDC)의 결제도 점검했다. 호주 달러 입금과 동시에 CBDC가 전환, 이를 토대로 CBDC를 스테이블 코인의 매수와 매도에 사용했다.

일반적인 업비트나 빗썸의 거래쌍에서 볼 수 있는 USDC/CBDC 혹은 USDC/eAUD처럼 CBDC를 법정화폐의 거래쌍으로 인식하는 경험에 초점을 맞춘 테스트였다.

CBDC Pilot→프로젝트 아카시아

호주 금융당국은 프로젝트 아카시아를 지난해 11월에 시작, 현재 2단계에 돌입했다. 참여 기관과 항목을 늘리면서 규제 샌드박스를 적용, 테스트 범위와 목적을 이전보다 현실적인 방안으로 가닥을 잡았다.

CBDC Pilot에서 호주 달러 55만 달러 규모로 4개월에 진행한 테스트 기간은 짧았다. 하지만 국가 결제를 비롯해 대금 결제나 DLT 활용, 법정화폐를 CBDC로 인식해 eAUD를 기반으로 헤데라나 스텔라 루멘 네트워크에서 작동하는 스테이블 코인 발행과 유통 등 CBDC, 스테이블 코인, 암호화폐 기술까지 활용했다.

이는 프로젝트 한강이 7개 은행(국민, 신한, 하나, 우리, 농협, 기업, 부산)이 2만 4000명 수준으로 리테일 CBDC에 집중, 기관용 CBDC를 포함해 은행 외 다른 사업자가 참가하지 않는 탓에 반쪽 짜리 테스트로 전락한 것과 배치된다.

결국 프로젝트 한강은 테스트가 실패한 것이 아닌 테스트 방법의 변화가 필요하며, 호주처럼 CBDC 테스트에 스테이블 코인 발행과 유통까지 포함해 현실적인 대안 모색이 필요한 시점이다.