[내외경제TV] 정동진 기자=특금법과 함께 제도권의 울타리로 들어온 국내 바스프(가상자산사업자) 업계의 불만은 여전하다.

일부 거래소만 원화마켓을 개설할 수 있고, 실명계좌에 사활 걸다 경영난에 몰린 사업자, ISMS 갱신심사를 포기하는 거래소 등 여전히 금융당국을 향한 현장의 목소리는 칭찬보다 불평과 불만이 앞선다.

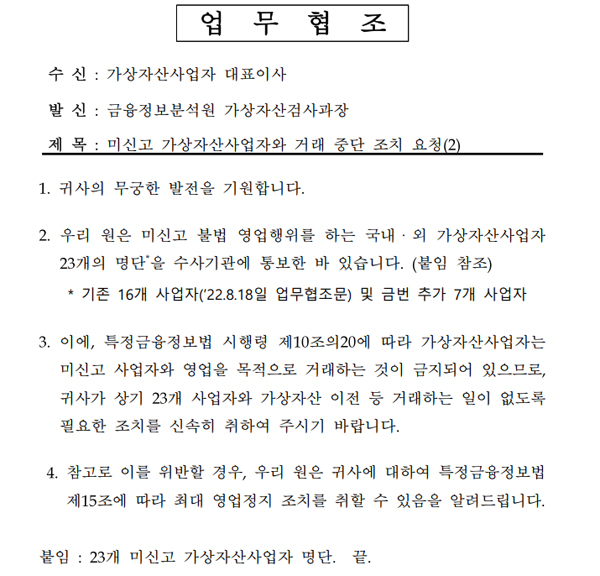

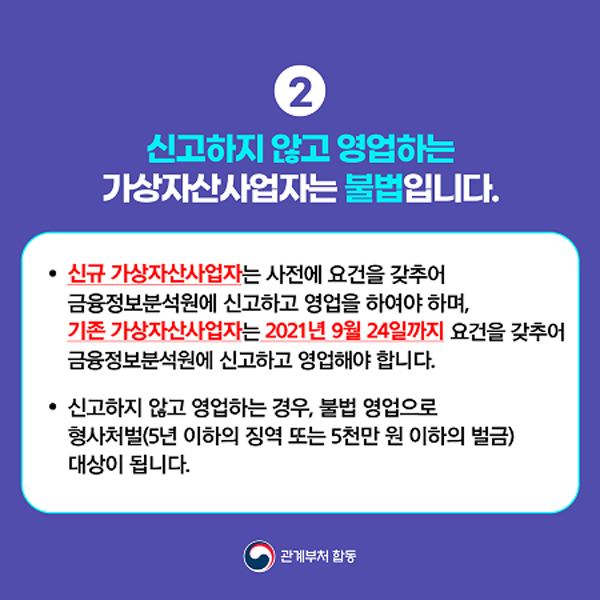

그도 그럴 것이 금융위는 지난해 8월 미신고 바스프 16곳의 명단을 공개, 수사기관에 통보했다는 자료 외에는 특금법의 제재 조항을 앞세워 벌금과 신고가 거부된 사업자는 없다. 이들이 벌이는 불법 영업행위에 가담하면 영업정지를 조치하겠다는 으름장 외에는 달라진 게 없다는 게 업계의 중론이다.

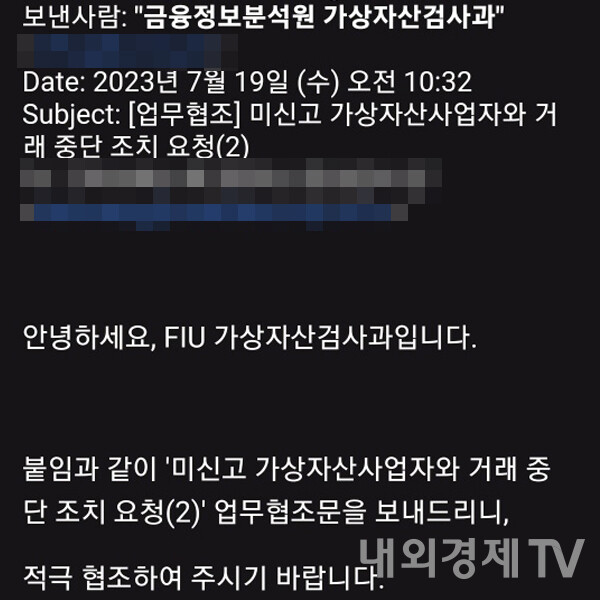

21일 국내 거래소 업계에 따르면 지난 19일 금융정보분석원은 거래소 대표나 준법감시인 앞으로 올해 1월과 7월에 추가된 거래소 명단을 발송했다.

23개 미신고 바스프 명단에서 추가된 사업자는 ▲애플비트(APPLE BIT) ▲블로핀(Blofin) ▲에이펙스프로(Apex Pro) ▲코인캐치(CoinCatch) ▲디오이엑스(DOEX) ▲윅스(WEEX) ▲비트마트(BitMart) 등 총 7곳이다.

이를 토대로 DAXA나 VXA 회원사는 트래블 룰 연합과 별도로 명단에 포함된 사업자의 입출금을 차단했다. 물론 표면적으로 막힌 것처럼 보이지만, 사업자마다 화이트 리스트(입출금이 자유로운 거래소와 지갑)를 별도로 설정해 메타마스크와 같은 월렛으로 우회 전송이 가능하다.

문제는 1년 동안 금융위가 적발한 사업자가 7곳에 그친다는 점이다. 참고로 코인마켓캡과 코인게코에 등록된 거래소는 각각 648개와 775개로 명단에 공개된 사업자 외에도 관련 커뮤니티와 SNS에서 활동하는 거래소가 판을 친다.

기존에 포함된 16개 거래소 중에서 일부 폐업한 곳을 제외하고, 블로그와 텔레그램, 유튜브 등에서 회원 모집을 연결책(레퍼럴 마케팅)을 대거 찾고 있다는 점이다. 특히 제휴 스트리머의 닉네임과 채널까지 소개하면서 ▲체험금 이벤트 ▲레퍼럴 커미션 ▲개인 트레이딩 대회 ▲거래량에 따른 리워드 분배 등 파트너 찾기에 혈안이다.

더욱 심각한 문제는 이들이 PC 홈페이지는 한국어와 한글을 지원하지 않는 것처럼 보이지만, 애플 앱스토어나 구글플레이 등의 오픈마켓에서 활개를 치고 있다. 특히 안드로이드 버전은 APK 파일을 QR코드로 배포, '눈 가리고 아웅'하는 수준으로 영업을 이어간다.

이들의 행태를 감시하는 금융당국의 시선도 ▲한국어 홈페이지 제공 ▲한국인 고객유치 이벤트 ▲신용카드 결제 지원 등만 확인하는 수박 겉핥기에 머물러있다는 게 업계 관계자들의 전언이다.

이전과 달리 금융정보분석원(FIU)은 NFT 거래소, 스테이킹과 렌딩(lending), 디파이 서비스 등은 특금법상 신고 대상이 아니라고 명시했다. 하지만 덱스(DEX, Decentralized Exchange)는 업비트나 빗썸과 같은 CEX(Centralized Exchange)처럼 암호화폐를 ▲매도·매수 ▲스왑(교환) ▲이전 등 흔히 말하는 거래소의 업무와 동일하다.

이를 두고 코인마켓만 운영하는 플라이빗이나 캐셔레스트 등과 같은 CEX가 유니스왑이나 팬케이크 스왑 등의 DEX와 비교해 차별을 받고 있다. DEX는 실명계좌 없이 코인마켓만 존재, ISMS 인증도 필요 없고 심지어 KYC가 생략한 방식 등으로 활개치는데 '애먼' 국내 코인마켓 사업자만 잡고 있다는 볼멘소리가 괜히 나오는 게 아니다.

오로지 규제 일변도만 고수하겠다면 규제의 대상과 불법의 범위부터 확실히 파악, 피아식별이라도 제대로 하자.