| 내외경제TV=정동진 기자 | 참으로 묘한 우연의 일치다. 마치 오비이락처럼 업비트와 빗썸이 태세를 전환했다.

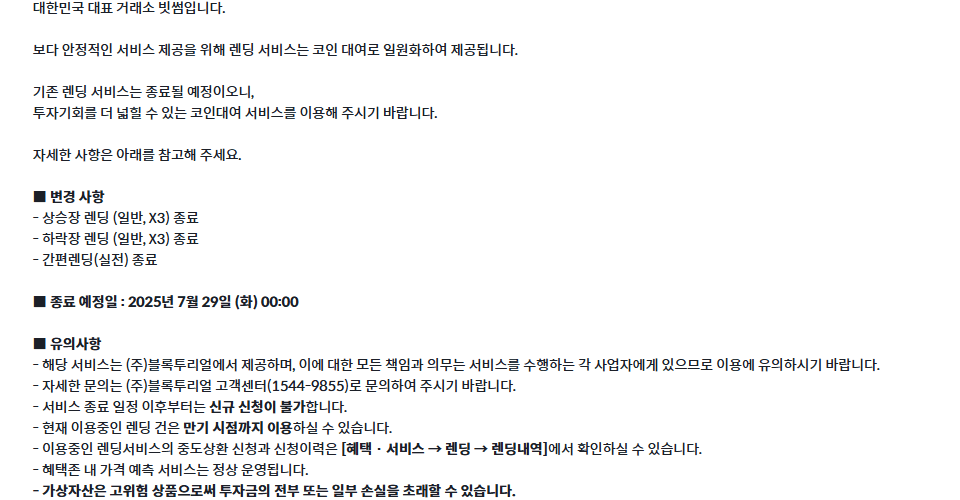

지난 28일 업비트는 코인 빌리기에서 3주 만에 테더(USDT)를 뺐고, 빗썸은 렌딩 3배 서비스를 2년 만에 종료했다. 표면상 거래소의 부가 서비스 중단이지만, 현물 거래 외 '하이 리스크, 하이 리턴'으로 통하는 선물의 사전 준비 단계에서 렌딩 서비스에 시빗거리가 생긴 듯하다.

때마침 투자자 보호를 위해 가상자산이용자보호법이 시행된 지 1년이 된 시기였고, 담보의 대상이 코인이라는 점이었다는 점에서 금융 당국에 구두 경고를 받았다는 소리까지 들린다. 업비트와 빗썸의 부가 서비스가 금융 당국에 긁혔다는 우스갯소리까지 나올 정도다.

이전부터 국내 거래소 업계는 현물 거래 외에 다른 상품이 없어 기형적인 시장으로 변질됐다는 이야기가 종종 들려왔다. 때로는 시쳇말로 설거지 전문 시장처럼 속칭 '코인 런드리고'로 통했던 시장 분위기에서 거래소의 먹거리는 항상 부족했다.

그래서 업권법 제정에 따른 업계의 목소리를 반영한 규제의 범위가 필요했지만, 규제와 육성이 양립할 수 없는 탓에 항상 부가 서비스는 현물 거래처럼 비즈니스 모델이 될 수가 없었다. 단 이번 사례처럼 렌딩 서비스는 코인 공매도로 포장돼 암초에 부딪힐 수밖에 없었고, 국내 선두 바스프가 한 발짝 물러선 듯한 양상을 띤다.

굳이 앞장서서 불협화음을 만들 필요도 없었고, 그 결과 잡음을 사전에 차단하기 위한 최선을 선택했다는 게 업계 관계자들의 전언이다. 이를 두고 업비트와 빗썸 측은 공지사항 외에는 추가로 설명할 내용이 없다고 선 긋기에 나선 것도 이러한 배경이 작용한 것으로 풀이된다.

이를 두고 시선은 엇갈린다. 규제 공백의 틈을 찾아서 상품으로 이윤을 추구할 수 있는 테스트가 필요하고, 이를 서비스 형태로 선보이는 사업자의 태도를 지적하는 이들도 있다. 하지만 일이 터지기 전까지 사각지대를 찾아서 메우려는 금융 당국의 안일한 자세도 한몫 거든다는 일부의 목소리도 있다.

하지 말라고 하기 전까지 모든 것을 해볼 수밖에 없는 거래소와 사회적 분위기와 여론을 의식한 치적 쌓기에 바쁜 당국의 접점이 이전보다 약해졌다는 평이 나오는 것도 이 때문이다. 현재 광기처럼 휩쓸고 있는 스테이블 코인의 열기가 기술과 기능에 대해 진지한 담론 없이 필요성만 역설하는 입법 기관이나 주가 부양을 위한 미끼로 쓰는 사업자나 거기서 거기다.

언제쯤 긁히지 않고, 제대로 업계의 속을 긁어줄 수 있는 규제가 마련될지 여전히 갈 길이 멀다.